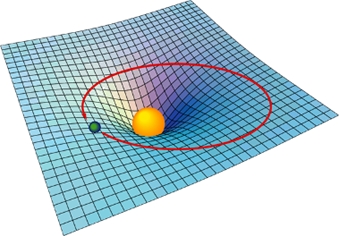

重力波とその観測の歴史 このページでは、重力波とは何かを解説し、その特徴、観測する試みの歴史を紹介します。 重力波って? 重力波は、時空の歪みが波として伝搬する「時空のさざ波」です。電荷が加速度運動をすると電磁波が放射されるように、質量が加速度運動することによって放射されます。重力波の存在は、一般相対性理論の帰結の1つとして、1916年にアインシュタインによって予言されました。一般相対性理論では、重力は時空の歪みとして解釈されます。質量があるとその周囲の時空が歪み、その歪みが物体の運動に影響を与えた結果が重力として見えている、ということです。ここで、重力源となる物体が運動をしていると、その周辺の時空の歪みも時間的に変化します。この時空の歪みの変動が波として空間を伝わっていくものが重力波です。 一般相対性理論は、水星の近日点移動、重力レンズ効果、重力赤方偏移など、さまざまな面から実験的に検証されています。重力波についても、連星パルサーの観測によってその存在は間接的に証明されています。1974年にPSR1913+16という電波パルサーがハルスとテイラーによって発見されました。このパルサーからのパルス周期の変化から、このパルサーは連星系をなしており、周期8時間弱で公転していることなど、その軌道パラメータを正確に観測することが可能でした。その結果、この連星系は、2つの中性子星 (半径10km程度の大きさに太陽の1.4倍程度の質量が詰まった高密度の天体) が、太陽半径の数倍の軌道半径で公転しているという、強い重力効果を持つ系であることが明らかになりました。その後の継続的な観測によって、近星点移動やシャピロ時間遅れなどの一般相対性理論的効果が、1%を切る良い精度で検証されています。さらに、重力波を放出することによって、軌道エネルギーを失い、公転周期などの軌道パラメータが変化するという効果も高い精度で検証され、その結果、重力波の存在は証明されています。なお、これらの成果によってハルスとテイラーは1993年のノーベル物理学賞を受賞しています。

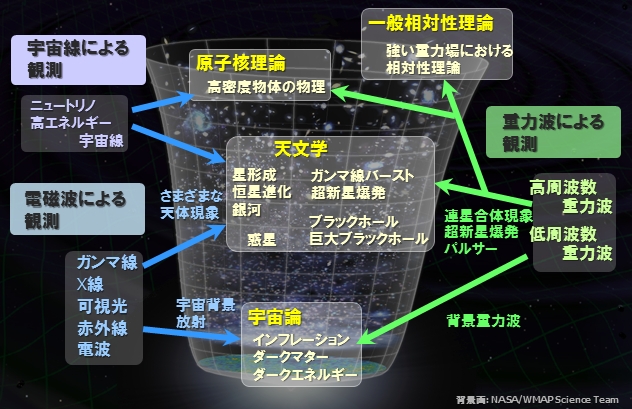

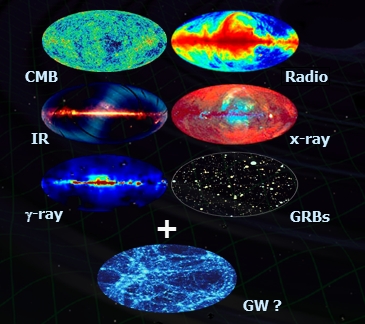

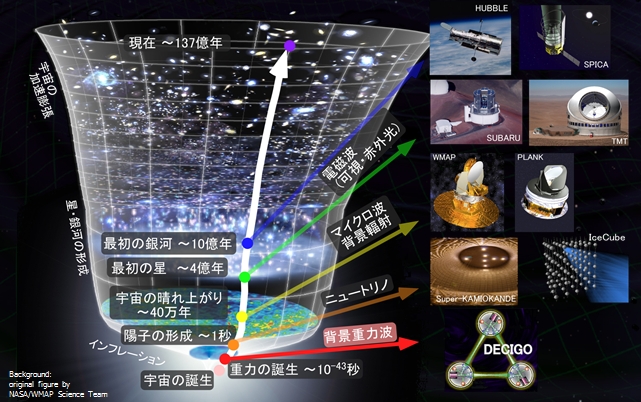

重力波天文学とは 宇宙を観測し、その謎を解き明かそうとする天文学は人類最古の科学の1つと言っていいでしょう。可視光を用いた観測に始まり、現在では、電波・赤外光・X線・ガンマ線といった様々な波長の電磁波を用いた観測が行われています。一方、近年では、宇宙から飛来する高エネルギー宇宙線やニュートリノを用いた観測も行われています。これらの異なった波長・手段で宇宙を観測することによって、宇宙の多様な姿やその成り立ちが明らかになってきました。 重力波による観測はそれらの従来の手段に相対するものとして位置付けることができます。重力波は重力場の変動から放射され、物質に対する透過力が強いという特徴を持っています。このことから、電磁波では直接観測することができない、連星の合体や超新星爆発などの激しい天体現象の中心部や、宇宙誕生直後の姿を直接見通すことが可能になります。電磁波と重力波での相補的な観測、また、周囲に物質がないブラックホールのような電磁波を放射しない天体の観測などを通じて、高エネルギー天体現象の総合的理解や宇宙論において、新しい世界観が我々にもたらされるかもしれません。 その中でも究極の目標とも言えるのが、初期宇宙の直接観測です。現在、人類が直接観測することができる最初の宇宙の姿は、ビックバンの残り火とも呼ばれる、宇宙マイクロ波背景放射 (CMB, Cosmic Microwave Background) です。これは、全天からほぼ等方的に降り注ぐ電磁波(マイクロ波)で、1965年にペンジアスとウィルソンが、通信機器の開発研究の際の「ノイズ」として、偶然発見したものです(1978年にノーベル物理学賞を受賞)。ビッグバンの約40万年後、宇宙は膨張に伴って温度が下がり、電子と陽子が結合して水素原子を生成することで電磁波に対して透明になったと考えられています。CMBはこの「宇宙の晴れ上がり」の時期のスナップショットなのです。 一方、それより初期の高エネルギー状態の宇宙では、電磁波は散乱・吸収され情報を失ってしまいます。これは例えるなら、雲があると、光が散乱されて直進できず、その向こうを見通すことができない、ということと同様です。それに対して重力波は、そのような高エネルギー状態の宇宙をも透過することができ、宇宙誕生直後の情報を直接私たちに届けてくれます。重力波を用いて、宇宙の誕生や成り立ちの謎により深く迫ることが期待できます。

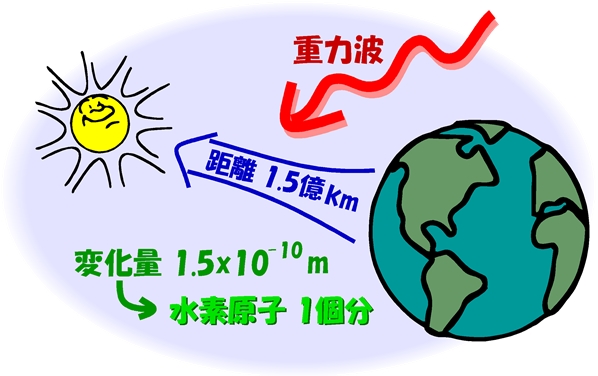

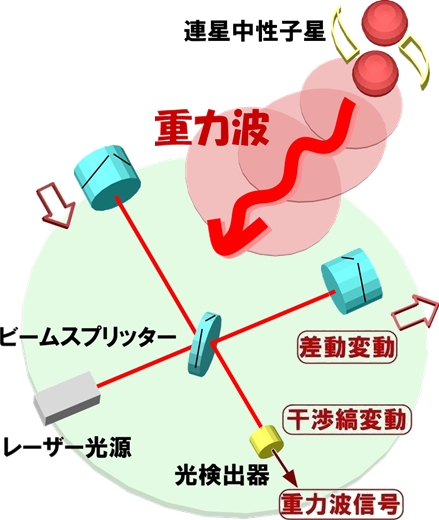

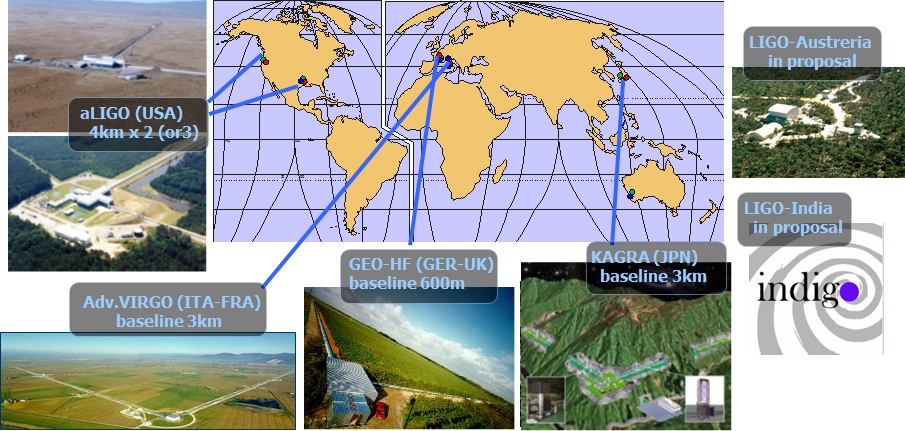

重力波観測の試み 重力波は物質に対して強い透過力を持つ一方、その効果は非常に小さく、観測は容易ではありません。重力波の振幅は無次元の歪み量として表されます。例えば、重力波振幅10-21とは、空間の歪みによって、距離1mだけ離れた2点間の距離が10-21 m だけ伸び縮みすることに対応します。地球から20Mpc (約6000万光年) 程度離れた場所で連星中性子星の合体現象があった場合、我々が受け取る重力波の振幅は、この10-21程度の量になります。これは、地球と太陽の間の距離が水素原子1個の大きさ分だけ伸び縮みすることに相当する非常に小さな量です。 重力波の直接観測は、1960年台にウェーバーによって最初に試みられました。彼が開発した重力波検出器では、重力波がやって来たことによる潮汐変動が弾性体の共振モードを励起することを利用した、共振型アンテナと呼ばれる方式を用いていました。ウェーバーは約1000km離れた2台の検出器で観測を続け、1969年には重力波発見の報告をしました。それをきっかけとして世界の20カ所近い大学・研究所で重力波検出の検証実験が立ち上げられました。それらの検証の結果、ウェーバーの報告は誤りであったとされていますが、それまで不可能と思われていた重力波検出を試み、この分野が立ち上がる契機を作った点でウェーバの功績は大きなものでした。国内においても、当時の東京大学・物理教室の平川浩正教授が立ち上げた研究が、重力波検出実験の始まりでした。 近年の重力波検出器では、レーザー干渉計を用いた方式が主流となっています。これは、マイケルソン干渉計を基本としており、2つの腕の光路長が重力波の効果によって差動で変化するものを、干渉光の変化として読み取る、というものです。重力波による微小な歪みを検出するためには、基線長ができるだけ長い方が有利になります。それに加え、地面振動や熱雑音などさまざまな外乱要因を抑え、感度を高めるための工夫がされます。2000年前後には、世界各地で大型レーザー干渉計型重力波望遠鏡が建設され、観測運転を行っていました。国内でも、東京郊外の国立天文台・三鷹キャンパス内に基線長300mのレーザー干渉計TAMA300が建設され、2000年から2002年の期間は世界最高感度で観測運転を行っていました。国外では、LIGO(基線長4km, アメリカ)をはじめ、VIRGO(基線長3km, イタリア)、GEO (基線長600m, ドイツ)といったプロジェクトが進められており、国際共同観測が行われていました。その結果、上記の10-21といった振幅の重力波が届いた場合には、その信号を検出できるだけの感度がすでに実現され、1年を超える有効な観測データが蓄積されています。

重力波天文学の幕開けへ 第1世代のレーザー干渉計型重力波望遠鏡としてLIGOやTAMA300などが観測を行いましたが、そこでは重力波信号を見つけることができませんでした。電波パルサーの探査などの結果から、第1世代の重力波望遠鏡で期待できる検出確率は、1年間の観測で数%程度と見積もられています。従って、第1世代で重力波信号が捕まっていないということは驚くことではなく、その未検出という観測事実から、連星中性子星の合体頻度に上限値を付けるなどの科学的成果を得ることができました。重力波検出の意義を考えると、数%という検出確率は決して小さいとは言えない数字ではありますが、本格的な天文学を切り拓くためには、やはり実際に頻度高く信号を検出することが求められます。 そこで、世界の各プロジェクトは、重力波に対する感度を約1桁高めた第2世代の重力波望遠鏡の建設を進めました。LIGO, Virgo, GEOといったプロジェクトでは、その干渉計の構成をアップグレードし、それぞれ感度を高めたAdvanced LIGO, Advanced Virgo, GEO-HFとする改造が行いました。日本国内ではKAGRA(かぐら)と呼ばれる第2世代のレーザー干渉計重力波望遠鏡が岐阜県・神岡に建設されました。KAGRAは、基線長3kmのレーザー干渉計で、地面振動の影響を避けるために安定な地下サイトに設置され、また、熱雑音の影響を抑えるために、干渉計を構成する鏡や振り子を20K程度の低温に冷却する、という特徴を持った先進的な重力波望遠鏡です。 我々に届く重力波の振幅は、波源までの距離に反比例します。つまり、1桁望遠鏡の感度を向上させれば、10倍遠くまで見渡すことが可能になるのです。その中に含まれる銀河の数は1000倍になり、より高い頻度での観測が可能になるのです。特に、KAGRAなどの第2世代の重力波望遠鏡では、1年間の観測で期待できる重力波イベント数が10回程度と見積もられており、所期の感度が実現されれば、重力波の初検出と重力波天文学の幕開けも十分に期待できるのです。これらの望遠鏡が本格的な観測を開始する2017年頃に、最初の重力波検出のニュースが流れるかもしれません。

|